نهايات «الأدب» أم «حرّيّة التجوّل»

منصف الوهايبي

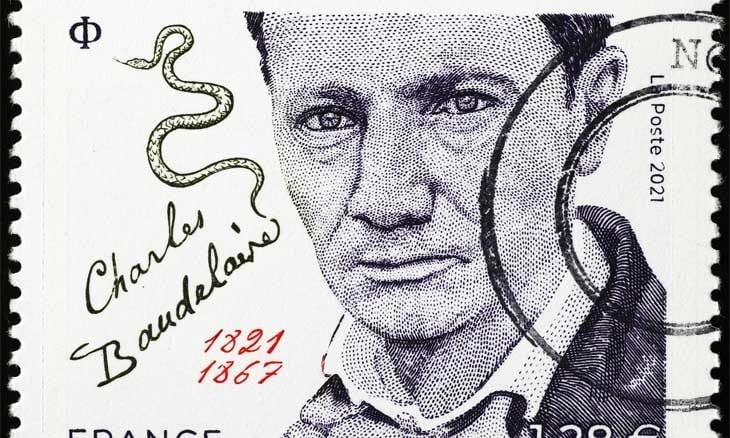

لعلّ خير مثال لهذه المسألة «نهايات الأدب» التي تطرح اليوم بقوّة كلّما تعلّق الأمر بالتداخل بين الأدب والفنون في الأزمنة الحديثة، نصّ له قيمة الأصل المؤسّس هو قصيدة «المنارات» لبودلير، وهي القصيدة السادسة في كتابه الشعري الشهير «أزهار الشرّ»، وقد كتبها عام 1856؛ وهي تحتفي بثمانية فنّانين تنضوي أعمالهم إلى الفنّ البصريّ وهم (روبنز، ليوناردو دافنشي، رامبرانت، مايكل أنجلو، بوجيه، واتو، غويا، وديلاكروا). وهذه قصيدة ما انفكّ السجال يُدال عليها مرّة تلو أخرى عند قارئي بودلير. وكلّ منهم يقترح قراءة خاصّة، ليس هنا مجال الخوض فيها. وأتمثّل لتقريب هذا المعنى أي هذه الصلات «المعقودة»، أو «المفترضة» بين الشعر والأجناس التي ليست منه في الأصل، بلوحةُ ماغريت «حرّيّة التجوّل».

وصورة العمل نافذة محاطة بستائر حمر، تطلّ على مناظر طبيعيّة رائقة من التلال، حيث تظهر شجرتان وبعض الجنبات بعيدا [الجنبة هي كلّ شجرة علوّها متران إلى سبعة أمتار، تعتبر صغيرة وإن شاخت]. والعنصر السريالي هو زجاج النافذة المكسور، الذي تتناثر شظاياه على الأرض داخل الغرفة، وتعيد إنتاج جزء من المشهد الطبيعي. وهذا الزجاج المكسور هو الذي يضع العلاقة الحقيقيّة بين الشيء المعاد إنتاجه وإعادة إنتاجه أو لحمه أو سبكه موضع سؤال، ومن ثمّة بين الإنسان والواقع.

وهذه اللوحة مشهد طبيعي خلف نافذة ذات زجاج مكسور. لكن المثير للاهتمام هو أن شظايا الزجاج المكسور المتناثرة على الأرض تحتوي على مقتطفات من المشهد الذي كانت تعرضه وتبنيه. هي كانت في الأصل مجزّأة، دون أن تكون أجزاؤها منقطعة عن المشهد الطبيعي. وهذا من شأنه أن يثير قدراً كبيراً من الالتباس والغموض في العلاقة بين الداخل والخارج، بين الواقع والوهم أو الحلم. وهناك حركة بصريّة في الشعر عامّة، وفي الحديث خاصة، حيث يتقاطع التشكيلي والسردي والمسرحي والسينمائي. وهذا يكاد يجعل من المستحيل التمييز بين المرئي الطبيعي أو الواقعي والمرئي المتخيّل، في سياق هذه الكتابة التي لا تتردّد في محو الحدود بين الشعر وما يتجاوب فيه من الفنون والأنواع. وقد سبق أن علّقت على هذه اللوحة، وسقت جملة من الافتراضات تناسب ما أنا بصدده: فلو هشّمت من الداخل لتناثرت بعض الشظايا في الخارج! وفي هذه الحال، من المحتمل أن تكون أداة التهشيم موجودة في الخارج! لكن يبدو أن هذا الفعل لا يمكن أن يتمّ إلا من الخارج. ومع ذلك، فإنّنا لا نرى هذه الأداة في الداخل، وقد لا يكون من الضروري رؤيتها. وربما هي ألقيت بالقوّة أو بلا مبالاة. وهذا اعتراض أو فرضيّة كان من الممكن أن تكون صحيحة؛ لو كانت شظايا الزجاج متناثرة بعيداً أو على مساحة أوسع منها.

وأقف في هذا السياق ولو وقفة عجلى على رأيين لا يخلوان من «اعتساف» وبعض «تمحّل»، لباحثين كبيرين مرموقين، في هذه المسائل المخصوصة بالأدب عامّة؛ هما عبد الواحد لؤلؤة وروجي ألن. أمّا عبد الواحد لؤلؤة (القدس العربي مارس/آذار 2024) فيقرّر «أنّ بعض المعلّقين [يتسرّعون] في أحكامهم النقديّة بقولهم، إنّ تراث الشعر العربي يفتقر إلى معالجة الفنون التشكيليّة بأنواعها، كما يفتقر إلى معالجة بعض الموضوعات الدرامية مثل شعر المسرح. ولكن استعراض أمثلة من الشعر الجاهلي امتداداً إلى الشعر الحديث تبيّن وجود أمثلة كثيرة من الشعر العربي، التي تعالج الفنون المعروفة في زمانها، وليس من الضروري أن تكون هذه الأمثلة مطابقة، أو مشابهة لأمثلة من الشعر في أوروبا وأمريكا». ويسوق أمثلة من شعر الحطيئة (ت ـ 45 هـ) ففي قصيدة شهيرة له، يقول: «وطاوي ثلاثٍ عاصب البطن مُرمِلٍ… بتَيهاءَ لم يُعرف بها ساكنٌ رسما»، ويعلّق «ألا نجد في هذا الوصف شخوصاً مسرحيّة، بل وسينمائيّة، وفعلاً عنيفاً، وهو مما يكوّن العمل المسرحي، وكأنّنا نجد هنا عملاً بالأبعاد الأربعة، وليس الثلاثة، بفعل الصورة المسرحية – السينمائية وتفصيلاتها». ومن قصيدة البُحتُري في وصف بركة المتوكّل: «تنحطّ فيها وفود الماء مُعْجَلَةً… كالخيل خارجةً من حبل مُجريها»، يقول»هنا أيضاً نجد الحركة الدائمة مما يشبه حركة الممثّلين على المسرح، إضافة إلى حركة الماء المنسكب في البركة، وهي حركة تذكّر باستمرار الفعل وسرعته في المسرحيّة». ومن الصَّنوبَري في وصف نهر قُوَيق، وهو نهر صغير يتفرّع من الخابور في أعالي سوريا: «قويق إذا شمّ ريح الشتاء/ أظهر تيهاً وكِبْراً عجيبا/ وإن أقبل الصيف أبصرْتَه/ ذليلاً حقيراً حزيناً كئيبا/ إذا ما الضفادع نادينه… قُويقُ، قُويقُ! أبى أن يُجيبا». ويعقّب «ألا نجد في هذا نوعاً من السخرية التي نجدها في بعض المسرحيات المعاصرة؟ ولكنها نقلت السخرية من البشر والشخصيّات المسرحيّة إلى النهر الهزيل. والحديث فيه موجّه إلى النهر، وهو الشخصية غير العاقلة، مما يوحي بكلام من السخرية يُمكن أن يوجّه إلى شخص عاقل، وكأنه من نوع الكلام في مسرحية «البورجوازي النبيل» للفرنسي موليير (1622-1673). ومن المتنبّي «تجمّعَ فيه كلُّ نسلٍ وأُمّةٍ

فما يُفهم الحدّاثَ إلا التراجم» ويعقّب» ألا تكاد هذه الصورة أن توحي بالحركة والتنوّع، وهو مما يميّز الشعر المسرحي من أيام الإغريق؟» وأقدّر أنّ هذه «استنتاجات» متعجّلة، ولا سند لها، سوى رغبة بعضنا في «سدّ» ما يعتبرونه «نقصا» في ثقافتنا، فيباشرون التراث الشعري بـ»أدوات» و»مناهج» ليست منه’ ويسلّطون عليه رؤاهم ومواقفهم لا غير.

وأمّا روجي ألان في كتابه «مقدّمة للأدب العربي» (ترجمة رمضان بسطاويسي ومجدي أحمد توفيق وفاطمة قنديل، المجلس الأعلى للثقافة، مصر 2003) فأفاد من مبحث هاملتون جيب «دراسات في الأدب العربي»، ولكن من غير أن يشير إليه في قائمة المصادر والمراجع. يقول روجر ألن ـ وأنا أعيد الصياغة بما يناسب التركيب العربي: «بداية تشير التعريفات القاموسية لـ»الأدبي» (المرتبطة بحقل «الأدب»)، إلى أيّ إنتاج لغوي مكتوب محوره موضوع خاص. وهذا تعريف فضفاض لا يفي بالمرام، وأفضل منه تعريف أكثر دقة؛ تتمثله المادة «أدب» في «قاموس أكسفورد الإنكليزي»، فـ»الأدب» هو «مجمل الكتابات التي تستمدّ قيمتها من جمال الشكل، أو التأثير العاطفي». ويضيف ألن: «وهذا البعد الاستيطيقي أمسّ رحما بالمصطلح الفرنسي «علم الأدب» أو»فن الأدب» (وليس»الفنون الجميلة» كما) Belles-lettres جاء خطأ في الترجمة. والمصطلح يشمل القواعد والبلاغة والعروض والأدب. وقد أداره العرب في مصنّفاتهم، وكان ابن خلدون قد بسط فيه القول في مقدّمته. وهو المفهوم المستخدم غالبا في الكتابات الإنكليزية المخصوصة بالأدب. ويقول هاملتون جيب في السياق نفسه: «الأدب كما هو معروف مصطلح يدل على إنتاج إنشائي، من طراز خاصّ باللغة العربية؛ غير أنّ الكتابات التي تندرج تحت هذه الكلمة، تتنوع تنوعا كبيرا في موضوعاتها وأساليبها وأغراضها، بحيث يتعذر أن نظفر بعبارة تشملها جميعا».

ويضيف: «ويترجم الكتاب الأوروبيون عادة كلمة «أدب»، أو الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة (وهذه أيضا ترجمة غير دقيقة في تقديرنا، للمصطلح الفرنسي المذكور أعلاه) وهي عبارة تكاد تكون في صعوبة اللفظ العربي تحديدا. والأيسر لنا أن نعرّف الأدب تعريفا بالسلب؛ فنحدّد ما لا يدخل تحته، بأن نميّزه من الكتابات التي في فقه اللغة والفلسفة والتاريخ والجغرافيا، وما إلى ذلك، إن كتابا في الأدب هو كتاب يكتبه صاحبه وهو يقصد غرضا أدبيّا أو إنشائيّا. ويدخل في موضوعه أيا كان ذلك الموضوع، عنصر الخيال، أو الابتكار بما يكسوه حسنا وجمالا. فهذا مستعرب سبق روجر ألن، وتنبّه إلى دلالة المصطلح ـ وإن لم تكن بالوضوح الكافي في الترجمة العربية ـ وترسمّها في أصولها العربيّة الأقدم، حيث كانت كلمة «أدب» مقصورة على ما يتلقّاه المرء أو يكتسبه من آداب وأخلاق بعينها؛ على نحو ما نجد عند أعشى ميمون: «جرَوا على أدب منّي بلا نزق»… وصولا إلى المصطلح في دلالته الأدقّ مع ابن المقفّع، الذي يعتبره هاملتون جيب «أول مؤلّف للإنشاء الأدبي في اللغة العربية». وهو ما ينم عنه أيضا، بحث كبريلي الذي بيّن أنّ «كليلة ودمنة» لم يكن قطّ ترجمة حرفيّة لـ»بنتشا تنترا» الهندي؛ ولا هو أخذ بالأسلوب الفارسي؛ فقد صيغ في أسلوب خاصّ مناسب لذوق المجتمع العربي. وعليه لا يغرّنا قول روجر ألن، ونبرته العالية الواثقة: «تلتقي الكلمة العربيّة «أدب» جوهريّا مع مفهوم «فنّ الأدب» الفرنسي، وقد توصّلت إلى هذا المعنى، عبر طريق مشوقة، تبدأ بما ترسّخ من انتساب الكلمة إلى البيئة والأخلاق، وصولا إلى مختلف الأنشطة الأدبيّة»؛ بيْد أنّنا نشاطر الباحث في اجتنابه مصطلح «تاريخ الأدب» في العنوان الذي وسم به كتابه، وهو موضع جدل منذ عقود. والأدب اليوم «متمرّد» منذور لهذه الحرّيّة «حرّية التجوّل».

كاتب تونسي