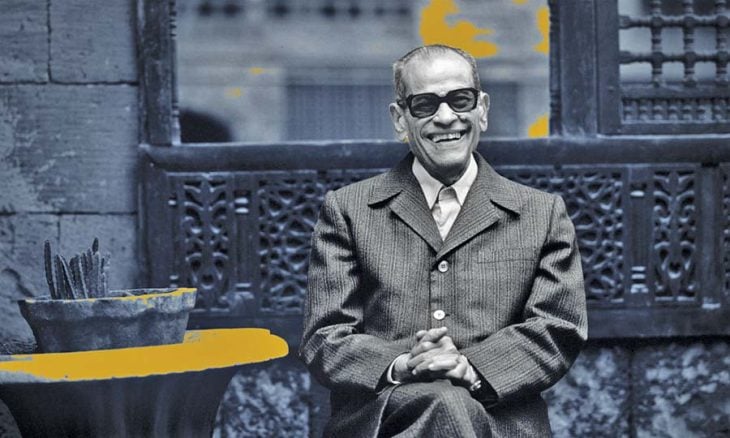

«الشر المعبود»: من قصص نجيب محفوظ الفرعونية

«الشر المعبود»: من قصص نجيب محفوظ الفرعونية

نُشرت قصة «الشر المعبود» لأول مرة سنة 1939، في مجلة «الرواية» التي أصدرها أحمد حسن الزيات، كشقيقة صغرى لمجلة «الرسالة»، وكمطبوعة أكثر تخصصاً في فنون الرواية والقصة، ثم ضمّها بعد ذلك كتاب «همس الجنون»، المجموعة القصصية الأولى لنجيب محفوظ. فقد اعتنى الروائي بفن القصة، وأبدع في كتابتها على أشكال مختلفة، منها الطويل ومنها القصير للغاية، ومنها ما يشبه الومضة الخاطفة، التي تصنع تأثيراً ببضع كلمات قليلة. للرواية بالطبع النصيب الأعظم من إرث نجيب محفوظ الأدبي، لكن للقصة أيضاً شأنها الكبير والمهم، سواء إذا تناولها القارئ من أجل التمتع بجمالياتها الخاصة، أو إذا تناولها تقصياً وبحثاً عن ارتباطها ببعض الروايات، من ناحية الأفكار الأولية والشخصيات، فهناك من القصص ما يعطي الانطباع ويمنح الشعور، بأنه كان نواة لرواية كبرى، وهناك من الشخصيات الواردة في تلك القصص، ما يُذكرنا بشخصية ما في رواية أو أخرى، أو بطيف من أطيافها.

وفي قصص نجيب محفوظ كما في رواياته، تتجلى مظاهر عبقريته الأدبية، وتمكنه من فن القص وتقنيات السرد القصصي، وخياله الفريد وطول تأمله في مصر، وتاريخها السياسي والإنساني والمجتمعي، ونقل كل ذلك إلى القارئ، من خلال قصص وأحداث وشخصيات، لها حكاياتها وتجاربها الإنسانية المختلفة، بالإضافة إلى البناء المحكم ودقة الصياغة، واجتذاب القارئ والحفاظ عليه منذ أول كلمة وحتى آخر كلمة. ونظراً لقصر القصة وصغر حجمها مقارنة بالرواية، فإنها لدى نجيب محفوظ تعكس تنوع أفكاره، وكثرتها من حيث الكم، وجودتها أيضاً، وأهمية ما تحمله تلك الأفكار من رسائل فلسفية.

الرجوع إلى مصر الفرعونية

تتعدد أسباب رجوع نجيب محفوظ، إلى مصر الفرعونية في رواياته وقصصه، فيقول البعض إن ذلك، كان محاولة للهروب والإفلات من قيود الرقابة، حيث يكون على الكاتب والقارئ ممارسة لعبة الإسقاط، وفك شيفرة الرموز الموحية، وعقد المقارنات التاريخية، وملاحظة أوجه التشابه بين الشخصيات والصفات والمناصب. لا شك في أن هذا الأمر كان يحقق له إمكانية قول الكثير، الذي كان مستحيلاً قوله بشكل مباشر، أو في إطار أجواء أدبية معاصرة، وإن كانت خيالاً محضاً، فالأديب يُعاقَب حتى على الخيال في بعض الأحيان. عاصر نجيب محفوظ مصر في فترة ممتدة من تاريخها، شهد خلالها أزمنة أحبها كان منسجماً معها، وشهد أزمنة أخرى شائكة وخطيرة، وكان عليه أن يحفظ توازنه خلال كل هذه التقلبات، ككاتب أولاً بطبيعة الحال، يخشى على قلمه وفنه، وكإنسان مصري يتعايش مع أحوال وطنه، ولم يكن في هذا من هو أكثر براعة من نجيب محفوظ، لكن الملاحظ أن رجوعه إلى مصر الفرعونية في أدبه، لم يرتبط بحقبة معينة من تاريخ مصر، بل نراه في فترات مختلفة أو في معظم الفترات تقريباً، ما يدل على أن الأمر لم يكن اضطراراً في جميع أحواله، أو شيئاً يتم اللجوء إليه كحل فني وحسب، وأن الرجوع إلى مصر الفرعونية، كان رغبة في الاتصال بماضينا البعيد، وجذورنا الأكيدة، وبحثاً عن سر الارتباط بهذا الماضي، أو استمرار تأثير هذا الماضي فينا بصور متعددة، بعض هذه الصور إيجابي، والبعض الآخر سلبي. كما يمكن اعتبار رجوع نجيب محفوظ إلى مصر الفرعونية، محاولة لخلق القصة المصرية الخالصة، وأسلوبها الخاص، بعيداً عن السير على نهج المدارس القصصية الأوروبية، كالمدرسة الروسية، والمدرسة الفرنسية على سبيل المثال. والحسن في هذه القصص الفرعونية والروايات الفرعونية أيضاً، هو عمق التناول والتأمل في الثقافة المصرية القديمة، وعدم التعامل السطحي الساذج معها، الذي يحول الأمر إلى مجرد احتفاء فولكلوري بحضارتنا المجيدة. اقترب نجيب محفوظ قدر الإمكان من المصري القديم، وصنع من خلال الوصف واللغة، والحوار والصور والمشاهد المرسومة بالكلمات، أجواء مصر القديمة الفرعونية، ودهاليزها السياسية، والسيكولوجية المتحكمة في النفوس.

يطرح نجيب محفوظ من خلال قصة الشر المعبود، فكرة وجود الشر في هذه الدنيا، والحكمة وراء هذا الوجود، هل الشر مطلوب حقاً، ولا يعتدل ميزان الدنيا إلا به، وهل يمكن للخير أن يسود ويطغى، أم أن هذا يعد من المستحيلات، حتى إن ساد الخير وتحقق انتصاره على الشر، هل سيتمكن من الصمود والمواصلة، أم سينهزم سريعاً وينسحق ويتلاشى، على يد من يرتبط وجوده بوجود الشر، ولا حياة له من دونه.

ضرورة وجود الشر

يطرح نجيب محفوظ من خلال قصة الشر المعبود، فكرة وجود الشر في هذه الدنيا، والحكمة وراء هذا الوجود، هل الشر مطلوب حقاً، ولا يعتدل ميزان الدنيا إلا به، وهل يمكن للخير أن يسود ويطغى، أم أن هذا يعد من المستحيلات، حتى إن ساد الخير وتحقق انتصاره على الشر، هل سيتمكن من الصمود والمواصلة، أم سينهزم سريعاً وينسحق ويتلاشى، على يد من يرتبط وجوده بوجود الشر، ولا حياة له من دونه. نقرأ عن هذه الأفكار من خلال حكاية، تقع أحداثها في مقاطعة من مقاطعات الوادي، في مصر القديمة في عصر من عصورها الفرعونية، هذه المقاطعة تسمى خنوم أو أخنوم، فيها الكثير من خيرات الطبيعة، وفيها أيضاً الكثير من شرور البشر، وفيها الحكام أو كبار المسؤولين عنها، وهم القاضي «سومر»، وحارس الأمن «رام»، والطبيب «تحب»، هؤلاء الرجال الثلاثة، هم من يسهرون على وجود الخير والعدالة والسلام، في مقاطعة أخنوم التي يأكلها الشر ويكاد يقضي عليها. وفي يوم من الأيام ظهر رجل غريب في المقاطعة، أخذ يكلم الناس وينشر دعواه الغريبة، القائمة على «الجمال والاعتدال»، وبدأ تأثيره يظهر على صغار الناس وكبارهم على السواء، وصار القبول لدعواه في ازدياد مستمر، لم يكن أحد يعرف من هو هذا الرجل، وما اسمه ومن أين أتى، كل ما كانوا يعلمونه عنه، هو ما كان بادياً أمامهم، من أنه شيخ مسن، وأنه صاحب دعوة تلامس شيئاً ما في نفوسهم، رغم ما يعيشون فيه من شر. وفي القصة يصف نجيب محفوظ ذلك الرجل على النحو التالي: «كان شيخاً طاعناً في السن، حليق الرأس والذقن كعادة الكهنة المصريين، طويل القامة نحيل الجسم، تلوح في عينيه نظرة حادة تهزأ من فعل السنين، يترك خلفه أثراً عميقاً قوياً، يهيج في النفوس ثورة جامحة، يشتد من حولها الجد والخصام».

كل ذلك كان يجري تحت عين «رام» حارس الأمن، الذي كان يراقبه ويراقب الجميع ويراقب كل شيء، فقبض على الرجل وقدمه إلى القاضي «سومر». ويشغل الحوار بين القاضي والرجل جزءاً غير قليل من القصة، إذ يسأل القاضي الرجل عن اسمه، فلا يجيب ويقول إنه نسي اسمه، أو أنه لا اسم له، ولا يخبره من أين أتى. سؤال واحد فقط يجيب الرجل عليه، عندما يسأله القاضي عما يريد أن يفعله في المقاطعة، فيجيب الرجل قائلاً: «أريد أن أصلح هذه الدنيا البشعة يا سيدي». ثم يحيط نجيب محفوظ هذا الرد بالمزيد من الوصف حين يقول: « قالها بصوت قوي النبرات، يهزأ بالسنين التي عاشها في هذه الدنيا». يقول القاضي إن مهمة الإصلاح، هي من اختصاص القاضي وحارس الأمن والطبيب، فيحاججه الرجل بأن الشر يغمر المقاطعة على الرغم من ذلك، ويتحداه بأنه يقدر على التغيير والإصلاح، ونشر الخير والقضاء على الشر، فيسمح له القاضي بمواصلة نشر دعواه، وأخذ يراقب الأمور مع كل من حارس الأمن والطبيب. ويصف نجيب محفوظ نجاح الرجل قائلاً: «يسير في الأرض بقوة مارد، ويتدفق في الحديث بحماسة شاب، ويفيض قلبه بتفاؤل نبي، فاستطاع في مدة وجيزة، أن يستأثر بآذان القوم ويسخر قلوبهم، ويهيج عاطفة الخير في نفوسهم، ويوجههم إلى حيث يريد، فسحقت الجريمة، وهزم الشر، وأدبرت الأمراض، وأظلت السعادة بجناحيها المقاطعة». تلك السعادة لم تشمل المسؤولين الثلاثة، فكان القاضي وحارس الأمن والطبيب، «يشاهدون بأعين جزعة مجدهم ينهار، وريحهم تذهب، ونورهم ينقلب ظلاماً»، حيث فقد حارس الأمن جبروته، وفقد القاضي هيبته، وفقد الطبيب أمواله، «اطمأن الإقليم جميعاً إلى الخير إلا أولئك» ثم اجتمعوا وقالوا: « لقد أفسد هذا الشيخ المقاطعة».

وذات صباح اختفى الرجل، وبحث الناس عنه في كل مكان دون جدوى، وتعددت الأقاويل والتفسيرات لهذا الاختفاء، حتى وصل الأمر إلى أن قال البعض، إنه صعد إلى السماء بعد أن أدى رسالته. وثيمة الاختفاء هذه، نجدها لدى نجيب محفوظ في بعض رواياته، إذ يظل مصير الشخصية مجهولاً، ومفتوحاً على الاحتمالات كافة. حزن الناس حزناً شديداً على غياب الرجل المصلح، وظلوا متمسكين بدعوته تابعين لها، وظل الخير قائماً في المقاطعة حتى بعد رحيله عنها. وغضب المسؤولون عندما رأوا الناس متمسكين بدعوة الرجل الغريب، وأخذوا يبحثون عن الحل، إلى أن جاء حارس الأمن بهذا الحل، وهو إحضار راقصة فاتنة من مقاطعة «بتاح»، أو استعارتها لعدة شهور، تقيم خلالها في مقاطعة أخنوم. وتم تنفيذ الفكرة التي نجحت بالفعل، كما يقول نجيب محفوظ: «وشاهدوا جميعاً بأعين مشرقة بنور الفرح، ذلك النظام يتقوض بنيانه، وينهار حجراً على حجر، واستأنفت عصبة الحكم جهادها، ووجدت نفسها مرة أخرى، تكافح وتناضل، عن الخير والعدالة والسلام».

كاتبة مصرية