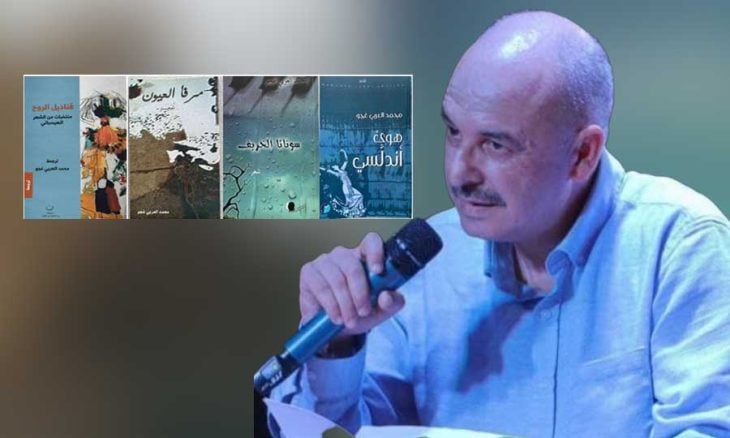

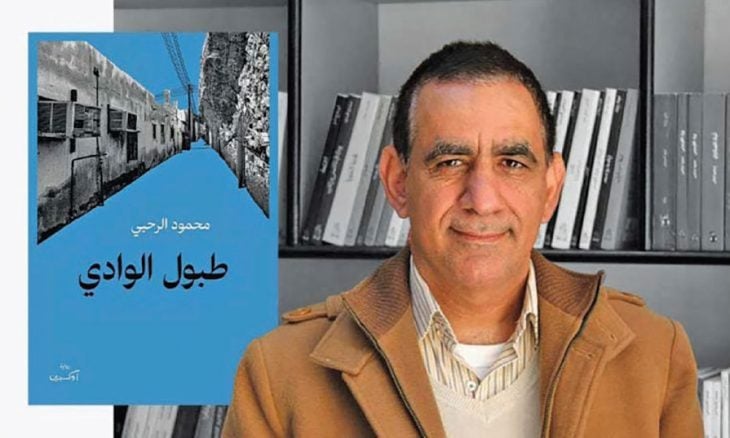

الذاكرة والسرد والهوية في رواية «طبول الوادي» للعماني محمود الرحبي

سعاد العنزي

محمود الرحبي صوت الاختلاف والمغايرة

يشغل اسم الكاتب العماني محمود الرحبي جزءاً مهماً من خريطة السرد العماني والخليجي، لأنه كاتب محترف في السرد، ويشتغل بأصالة على تجاربه الإبداعية التي يمتزج فيه الجانبان الفني والموضوعي. لقد لفتت تجربته النظرَ إليها منذ فترة، ولا تزال تلفت انتباه القارئ الخليجي والعربي من خلال القراءات النقدية التي درست أعمالَه، والجوائزِ التي حصدتها هذي الأعمال، إضافة إلى دخولها القوائمَ الطويلة أو القصيرة في أهم الجوائز.

اتسمت تجربة الرحبي بتخففها من الاستعراض وإثبات القوة الأدبية والفنية من حيث الشكل الفني، فهو لا يحشد التقنيات الأدبية في أعماله، بقدر ما يكون لها دور وظيفي في نصه، ولا يتعمد إطالة حجم رواياته ومجموعاته القصصية، بل يركز على شحن أعماله بدلالات فكرية بليغة قادرة على الوصول إلى القراء. ونلاحظ هنا صغر حجم رواياته من حيث عدد الصفحات، فمن الممكن أن لا تتجاوز روايته الستين صفحة، معتنياً فيها بالشكل والمضمون والجودة الفنية.

إن كانت التقنية، بحد ذاتها، لا تشغل ذهنَ الرحبي، فإن اللغة عنده تقوم على اختراقه المألوف، وتجديده الاستعارات المستهلكة، وتعبيره عن هويته السردية وفرادة اختياراته اللغوية. وهذا اشتغال مهم في الأدب، وفقاً لما يؤكده وول ستور في كتابه «علم رواية القصص» موضحاً رأيَ عالم الأعصاب بنجامين بيرغن بالعبارات المكررة والمألوفة حيث يبين: «كلما كان التعبير مألوفاً، قل تنشيطه للنظام الحركي، وبعبارة أخرى، بمرور الوقت وكثرة الاستخدام، فإن التعبيرات المجازية تصبح أقل حيوية وأقل إثارة، على الأقل عندما تقاس بمقدار ما تحفزه من محاكاة مجازية». (ستور 2021)

حقيقةً، لا بد أن يعتني الكاتب المحترف جيداً باللغة الأدبية، مثلما يفعل الروائي والشاعر السوري سليم بركات. يقول بركات إنه يقرأ أربعاً وعشرين ساعة لأجل أن يكتب ساعة واحدة، ومن يقرأ كتاباته ويلحظ الأسلوب اللغوي والإبداعي الجميل وبلاغة التصوير الفني، يفهم طبيعة الاشتغال الذي يقوم به الأديب لأجل أن يترك نصاً خالداً. إلى جانب الاشتغال اللغوي الجميل، نجد براعة انتقاء التفاصيل اللافتة والمهمة التي تصنع وعياً مختلفاً لعوالم سردية مختلفة.

من يقرأ تجربة محمود الرحبي، يجد أن اللغة عنده تنحرف عن كثير من الاستعارات والمجازات المألوفة. في واحدة من الأمثلة الكثيرة المتعددة، في رواية «طبول الوادي» على اشتغالاته اللغوية، تتضح قضية أنسنة المكان والجماد: «وجدت الباب موارباً. دفعته فانبعث صرير حزين، متقطع، يشبه حفيف ريح مخنوقة بين جبلين». وغير ذلك، ثمة أمثلة لغوية تسجل للرحبي براعته اللغوية واحتفاءه باللغة السردية على نحو لافت.

العنونة: طبول الوادي والأرشيف الثقافي لعمان

يبين إيمست فان آلفن Emst Van Alphen في دراسته المعنونة بـِ«تراجع السرد وصعود الأرشيف» أنه في العصر الحديث تغيرت الرؤية الخاصة بموضوعة الهوية والمعايير والأسس التي تؤسس لفكرة الهوية. في النصف الثاني من القرن العشرين، أصبحت فكرة الهوية المهيمنة هي فكرة أن يتم التعرف عليك وإدراكك من قبل الآخرين. على سبيل المثال، في روما يتم التعرف على الأشخاص من خلال أسماء تنتمي إلى عشيرة، ونسب معين يُحافَظ عليه. أما بعد الثورة الفرنسية، فقد برزت تحولات سياسية اجتماعية زادت من أهمية فن الرواية، وكان ظهور هذا الفن مرتبطاً بازدياد الاهتمام بفكرة الهوية، وغدا هناك فرقٌ بين ما أنا (الطبقة الاجتماعية) ومن أنا، ما ولّد فكرة الشخصية في السرد، الشخصية التي تلعب دوراً في السرد والحبكة، والشخصية التي تحال إلى شخصية إنسانية، ليست متشابهة، بل متغيرة وتحمل مجموعة من التغيرات. (Alphen, 2017)

بقدر ما كانت هوية السرد مهمة، خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وطرأت عليها تغيرات في أواخر القرن التاسع عشر، بدأت تخفت هذه الظاهرة. وقد أوضح لوتيار هذا التراجع محدداً ذلك بسقوط السرديات الكبرى، وظهور السرديات الفرعية، حيث يبين أن الهوية وفاقاً لهذا الطرح كانت محاصَرة، ولم تعبر عن الهوية الحقيقية، بل عبّرت عن (الماورائيات) مثل ما وراء السرد Meta-Narrative ، فلم تكن السرديات الدينية والسياسية والاجتماعية إلا سرديات ماورائية. بالنسبة للوتيار، إن السرديات الماورائية هي سرديات قطعية تريد أن تجمع العالم في رؤية أحادية. وتبعاً لآلفن فإن لوتيار يوضح أن المعرفة لم تكن هدفاً بذاتها، بل استخدمت المواد الإنسانية في سعيها للتطور بالمعنى الأخلاقي والسياسي والاقتصادي. قد يكون هذا أول الطرق للدخول إلى فكرة الهويات الشخصية، فالدراسات في أواخر الحداثة وما بعد الحداثة بدأت تشتغل على فكرة الهوية الفردية من جانب، وهوية الأقليات الدينية والاجتماعية التي لم تنل فرصتها في مرحلة الحداثة من جانب آخر. لم تنل السرديات الصغيرة حيزاً في السرد في عصر الحداثة. أصبح من الضروري أن تظهر التعبيرات عن وجهات النظر والاهتمامات الشخصية. وبزغت فكرة الأرشيف الذي لا يشكل الذاكرة الاجتماعية والثقافية الجمعية، لكنه يشكل الذاكرة الشخصية. وحسب آلفن، لا ينظر الآن للأرشيف على أنه وصي سلبي لإرث موروث، لكن ينظر له على أنه أداة فاعلة تشكل الذاكرة والهوية بطرق خاصة جداً. يظهر الأرشيف في حالات متعددة كالمكانِ الذي من الممكن أن توجد فيه الحقائق. وحسب قول جيفري وولن، إنه المكان الذي تكشف فيه الأسرار والحقائق التي يتم اخفاؤها. الأرشيف مسؤول عن العلامات التي تختلف على نحو رئيس بمعانيها التي تنتج بالسرد. «من نحن» تظهر من خلال الأرشيف الذي يسجل ويلاحظ من خلال أجهزة المجتمع المتعددة. (Alphen, 2017)

بالالتفات إلى تجربة محمود الرحبي، إن عالم محمود الرحبي السردي ينشغل بالهوية العمانية والتاريخ العماني، ويحاول الحفاظ عليه من خلال السرد وقصصه المتنوعة. يبحث في الجانب المطمور من هذي الحكايات، فهو يقول في أحد الحوارات الحديثة له مع شريف صالح موضحاً سبب اختياره للأرشيف الثقافي:

«ربما لأن تلك الفترة المغرية لم تغطِ سردياً ولا حتى تاريخياً إلا في حدود رسمية. لذلك الرواية الحديثة تحاول أن تستفيد من ذلك الثراء الأنثروبولوجي المطمور، وتنتشله عبر التخييل. لكن العبرة تكمن في كيفية التعامل معه فنياً» (الرحبي، 2023).

إن الرحبي لا يهتم بالتاريخ الرسمي، بل يهتم بتاريخ الأشخاص العاديين الذين لم يملكوا أدوات لكتابة تاريخهم، هذا التراث الشعبي الذي لم يُسجل، وهذا يفسر لنا عنوان روايته «طبول الوادي» وهو اهتمامه بكل القصص الشعبية في القاع نسبةً للوادي، وحان الوقت أن تدق لها الطبول وتسمع أخبارها وأغانيها الشعبية في كل مكان، لاسيما الرواية عندما تنتشر جماهيرياً، فهي محاولة لإعطاء المسكوت عنه صوتاً وحضوراً، حيث تخرج الأغاني الشعبية من قلب بئر، على حد تعبير الرحبي نفسه. لا يظهر الأرشيف فحسب من خلال الأغاني والأهازيج، لكن أيضاً من خلال التفاصيل اليومية التي تشكل التاريخ الثقافي للمجتمع العماني، والأرشيفَ المنسي للمجتمع اليومي، مثل الزي الشعبي، وطقوس الأعراس، والبيع والشراء، وبداية دخول الآلة للمجتمع العماني، حيث يعكس الطبيعة البشرية البدائية في تعاملها مع هذه البرامج، مثال على ذلك قصة «غناء النخيل» في مجموعته القصصية «صرخة مونش» موضحاً في القصة كيف أن أحد الأشخاص ببساطةِ تكوينِه الريفي، واسمه حبيب، كان يظن أن الفنانة سميرة توفيق تبحث عنه عندما تقول مغنية: «دوروا لي عن حبيب». (الرحبي، 2020)

عند الالتفات إلى رواية «طبول الوادي» يقدم الكاتب حكايات وادي السحتن ووادي عدي المتجاورين إلى جانب بعضهما بعضاً في تماس مع شخصية سالم بن محسن الذي استوعب ثقافة وتفاصيل المكانَين وتفاعل معهما بطريقته الخاصة. استطاع الرحبي أن يُخرج هذه الحكايات من القاع، ويدق لها الطبول لتُسمع وتُعرف، فتُحيى هذه الذاكرة التي قد تتعرض للنسيان والمحو والطمس. إن هذه القصص الفرعية والمشتركة تسجل جزءاً مهماً من أرشيف هوية عُمان وذاكرتها.

يبين آلفن واحدة من الأفكار التي تتعلق بالأرشيف وهي أن أي شخص ليس موجوداً في السجل لا يعود موجوداً، مثل المهاجرين الذين من دون جواز، هم ليس لديهم هوية. وهذا يقصيهم من الأرشيف لأنهم غير موجودين في أي فئة متوارثة. وهذا يشرح لماذا هذه الذكريات خارج الأرشيف هي أيضاً جزء من الأرشيف. النظام الأرشيفي لديه داخل وخارج أيضاً. (Alphen, 2017)

إن الرحبي يعرض تفاصيل الأشياء في القرية، وحياة الأشخاص العاديين العابرين المعرضة للنسيان، مثل البائعة حبيبة وبضاعتها التي تبيعها للنساء، كالصابون والملابس وماء الغريب والعطور الرخيصة، التي تبين طبيعة الاستهلاك المحدود في القرية عند النساء. وفي موقف آخر، يبين السارد أنهم إذا أرادوا الشراء فإنهم يذهبون إلى أماكن بعيدة. يقف أمام محدودية مظاهر الحياة الثقافية القرية، تنوع مصادر البهجة، وتنوع الأطعمة، بتنوع مكوناتها وتعدديتهم. يصور سالم الأرشيف الثقافي لعمان في القرية والمدينة، موضحاً الفرق بينهما. في المدينة يعرض حياة العمالة الوافدة على السطح، حيث يسجل تفاصيل حياة مجموعة من العمالة الوافدة، وكيف يتعاملون مع أغراض الخردة والأثاث المستعمل ويحولونها إلى قطع جديدة صالحة للاستعمال. التقاط السارد لحلوى الزلابية، التي هي إحدى أهم أصناف الحلويات في عُمان، وبيعها بكميات كبيرة للمجتمع العماني، مقدماً لكل ما هو نابع من الثقافة العمانية من طعام وحلوى.

يعرض أيضاً التفاعل مع صور المجلات والممثلات، الصور التي تغطي الغرف الخاصة بالهنود، كما يعرض لصورة المدن العمرانية والتشكيل الهندسي لها، ملتقطاً إياها بعدسته ومثبتاً إياها ضد النسيان والاختفاء.

سالم بن محسن واختراع الهوية الشخصية

إن كان بطل قصة «سنتها الجديدة»، لميخائيل نعيمة، أبو ناصيف، يبحث عن تكرار النسل والاسم، وتوريث مشيخته ومشيخة عائلته العريقة إلى ابن يحمل إرث العائلة، عاكساً فكر المجتمع التقليدي المحافظ في بدايات القرن العشرين، ومنتقداً إياه، فإن الروائيين والكتاب العرب منذ سبعينيات القرن العشرين قدموا في متونهم السردية رفضاً لصورة الأب التقليدية، ورفضاً لأن يكونوا نسخاً متكررة عن آبائهم وأسلافهم، باحثين من خلال الأدب عن أصواتهم الفردية، وهوياتهم الفريدة التي هي من تشكيل الفرد ذاته. تدور حكاية «طبول الوادي» حول البطل سالم بن محسن، الفتى الذي فر من قريته في وادي السحتن باحثاً عن التغيير. مُذ أول صفحة في الرواية يواجهنا التغيير، وهذا ما ينشده القراء عند قراءة الروايات؛ يبحثون عن المختلف والمتغير. يقول وول ستور في كتابه «علم رواية القصص»: «يبدأ العديد من القصص بلحظة التغيير غير المتوقع. وتلك هي الطريقة التي تستمر بها أيضاً. التغيير رائع بشكل لا محدود لدى الأدمغة. تقول عالمة الأعصاب، صوفي سكوت إن كل التصورات تقريباً تستند إلى اكتشاف التغيير». (ستور 2021)

إن بطل الرواية، بخلاف بطل قصة نعيمة، أبي ناصيف، منذ البداية يبحث عن التغيير بوعي وإرادة، حتى إن كان الدافع بسيطاً وهامشياً، فسالم لم يشأ أن يخرج من وادي السحتن حتى يتعلم، بل هو أراد أن يعيش حياته كما يريد من دون إملاءات ووصاية، أراد أن يخرج من طقوس والده ومشيخته، التي أرهقته وهو طفل وصولاً إلى الحدث الذي ساهم في هروبه من القرية، واستقراره على أطراف مسقط في وادي عدي. بعد الفصل الأول يبدأ السارد باسترجاع تفاصيل حياته في وادي السحتن، ويركز تحديداً على ذكرياته الخاصة برفضه أداء الدور ذاته، وتكرارَ أنماط السلوك الاجتماعي الذي يلزمه والده بالقيام به، منتقداً العادات والتقاليد في أبسط المواقف، مثلما هو الحال عندما تريد أن تقدم القهوة للضيوف، فتنتظر واقفاً حل أزمة الإيثار الاجتماعي في رفض كل طرف – احتراماً للآخر- أن يشرب قبل الآخر أو يغسل يديه قبله. لعل هذا أحد الجوانب الطريفة التي أراد السارد أن يبدأ بها، لينتقل إلى الجانب الأكثر سوداوية المتمثل بالعنف الأسري وضرب الطفل وابتكار أساليب عنيفة في تربيته وتأديبه، لأنه كان قد سلك مسلكاً غير لائق، كأن يعلقه ثم يضربه، وغيرها من العقوبات التي لا يحتملها حتى الكبار. إن السارد هنا ليس ساردا عبثياً، فهو يسرد تفاصيل تقوي وجهة نظره ليقنع القراء بحججه في الهروب من وادي السحتن، وهذا ما يبينه وول ستور: «إن إحساسنا بمن نحن يعتمد، في جزء منه، على ذكرياتنا. ومع ذلك، لا يمكننا الوثوق بها. تقول أستاذة علم النفس وعلم الأعصاب، جوليانا مازوني: (إن ما يجري اختياره كذاكرة شخصية يجب أن يناسب الفكرة الحالي التي لدينا عن أنفسنا). هذه ليست مجرد مسألة نسيان استراتيجي؛ فنحن نعيد كتابة، بل حتى اختراع ماضينا». (ستور 2021)

لعل الحدث الأخير، وهو تدخينه السيجار، كان القشة التي قصمت ظهر البعير. بعد سلسلة من الأحداث المؤذية، كاد سالم يفقد حياته بطلقة رصاص، لذلك أطلق قدميه للريح قائلاً: «في تلك اللحظة يظهر شبح أبي، متحدا بالغبار، ممسكاً ببندقيته، فأنتبه مذعوراً وقلبي يخفق. أحول بصري وأسقطه ناحية رجلي، اللتين تيبست في قاعهما الدماء. فبعد أن رأيت أبي يقترب من السلاح المعلق أطلقت ساقي للريح، حافي القدمين» (الرواية). تناقش الرواية علاقة الأبناء بأبنائهم، فالأب ينظر بملكية واستحواذ للابن، فيما يحاول الابن أن يعيش مرحلته وزمنه بكل ما فيه من قدرات على تعلم الصواب والخطأ، وعيش التجربة من دون قيود وإملاءات ووصايات تقليدية لم يعد لها حيز اليوم. إن البطل الأوديبي، لا يذعن لمظاهر العقدة الأوديبية في الحفاظ على النوع وتقليد الأسلاف، ويغاير تقليد الجيل السابق للحفاظ على هوية الأسلاف، رافضا التقليد والتبعية: « كأن مجهوده في تربيتي وذلك الحرص الصامت على أن أقلده في كل شيء واقتفي آثار قدميه». يرفض سالم الإذعان، وينطلق إلى وادي عدي ليخلق هويته الجديدة، بعيداً عن وصايات الماضي. يمر البطل بظروف إنسانية صعبة؛ جوع، وتشرد، وفقدان السكن والمأوى، والتعايش مع العمالات الوافدة من هنود وباكستانيين، والتعرف على ثقافات أخرى، والعمل بائع زلابية متجولاً محترفاً في بيع كميات هائلة، وصولاً إلى العمل في محل ثابت، بعد أن أثبت حضوره في وادي عدي.

ليصل في النهاية إلى قراره المهم عند وفاة والده، وهو أنه لن يبقى في قريته، ويرفض أن يكون شيخاً فيها، مفضلاً الحرية والاستقلالية، على أن يكون تابعاً على الرغم من محبته لوالده واشتياقه له، وتذكره كل التفاصيل التي تجعل لوالده أثرا في كل مكان، على وجه الخصوص عندما علم من والدته أن والده كان يفتقده بشدة. لكنه، يقف موقفاً أخلاقياً يجعله ملزماً في البقاء مع أمه وأخوته ويجد في بقاء زهران في القرية خلاصاً له، حيث تكون النهاية معلقة هنا.

ثنائية القرية والمدينة

شغلت ثنائية القرية والمدينة صورة نمطية في كثير من السرديات العربية؛ البساطة والبدائية في القرية، أو الريف، والتطور والتقدم والنهضة العمرانية في المدينة، حميمية المكان الأول، ووحشية المكان الثاني. في الرواية، يشتغل الرحبي على تصوير المكانَين بنظرة تبتعد عن التنميط، والرؤية الأحادية، مصوراً سلبيات وإيجابيات الريف والمدينة برؤية أكثر عقلانية. على الرغم من ارتباط البطل العاطفي بوادي السحتن، لأنه مكان ولادته وأسرته، ونشأته الأولى، إلا أن هذا الارتباط لم يحجب عنه رؤية عيوب المكان بعد أن ذهب إلى وادي عدي وتعرف على حياة أكثر مدنية، مثل انغلاق القرية على نفسها، وعدم وجود أي مكون أجنبي فيقول إنه لم يرَ العمالة الأجنبية في قريته إلا في حادثة بسيطة، إضافة إلى وصفه التالي للقرية، يقول سالم: «لا مكان لي الآن في هذه القرية. لا يمكنني أن أعيش بين قرصات البعوض ولدغات الدبي في أي مكان. لا أرى الضوء ليلاً إلا لو تكرم القمر بزيارتنا. بين أناس يرتدون الملابس نفسها، وكأنهم مجانين، والعظاءات تتنزه بحرية في كل جدار. لم تعد هناك مشاعر تجمعني بهذه القرية. ولن يتقبلني فيها أحد. ما زال الجميع ينظرون إليّ كأنني اقترفت عاراً». (الرواية)

وادي عدي والتنوع الثقافي

إن المكان الثاني في الرواية هو وادي عدي؛ المدينة المزدحمة بالتفاصيل، يحركها إيقاع الحياة السريعة، تظهر كمكان قابل للعيش فيه والتحرك، وبناء الذات، وتحقيقها من خلال العمل، والتعايش مع الثقافات المتعددة. البطل سالم، الذي سأم من إيقاع حياة القرية الرتيب، يجد ضالته في مكان يحفل بالتعددية الثقافية واللغوية، بعيداً عن يوميات القرية الخالية من الأحداث، التي لم يجد نفسه من خلالها. هو يصور وادي عدي بما يلي «وادي عدي، التي تعد نموذجاً مصغراً للتمازج بين الألسنة، كما تتداخل حارات هذه الألسن ومدارسها وبيوتها، التي صفت بمقاسات متساوية، محاطة بالجبال وفيها مخرج وحيد هو الذي يدخل منه البشر والسيارات ويخرجون». (الرواية). لكن الإعجاب بالحياة الجديدة والتماهي معها لا يمنعه من أن يلتقط سلبيات المدينة، وهنا، هو يتفوق على أبطال روايات الحداثة الذين يعيشون إما حالة رفض للمدينة، أو اندماج تام معها. نجده يعرض صورة الناس في الشوارع وانغلاق فضاء المدينة: «استوقفه، كذلك مشهد الأبواب المغلقة طوال الوقت، وعبور الناس من دون أن يتحدثوا أو يتوقفوا لمن يمشون قبالتهم. لم يكن يرى هذا في حياته السابقة، حيث كان الجميع معنيين بالآخرين وشركاء لهم في مختلف مشاعرهم، في أفراحهم وأحزانهم».

ختاماً، قدمت رواية «طبول الوادي» عدداً من الثنائيات؛ مثل الأبوة والبنوة، القرية والمدينة، الأحادية والتعددية، الثبات والتغير، يتجاوز فيها الطرح التقليدي، مقدماً رؤية إنسانية تنفذ إلى أعماق الحكاية، وعارضاً صوراً إنسانية حية تبتعد عن التنميط والقوالب الجاهزة.

ناقدة كويتية