محمد العربي غجو: أنا من جيل نشأ مُتقصيا أطياف إرث أندلسي

محمد العربي غجو: أنا من جيل نشأ مُتقصيا أطياف إرث أندلسي

حاوره: عبد اللطيف الوراري

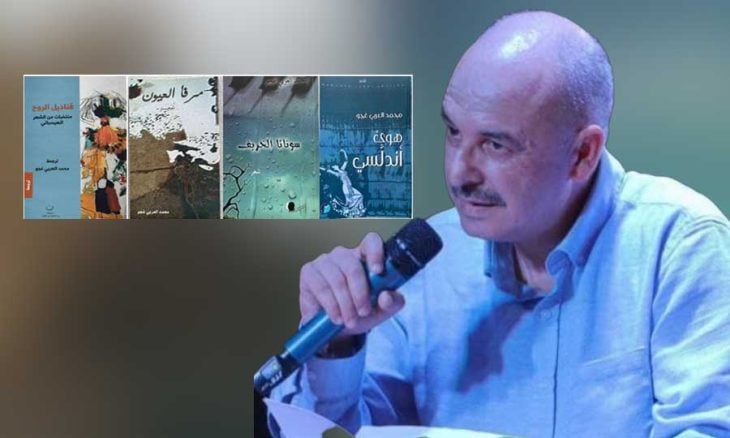

محمد العربي غجو (1962) شاعر ومترجم مغربي. ارتبط اسمه في مطلع التسعينيات بجمعية أصدقاء لوركا في تطوان، التي أعادت إحياء حركة الحداثة الشعرية في شمال المغرب، مع ثلة من الشعراء الشباب، مثل مزوار الإدريسي وحسن مرصو وعبد اللطيف الزكري ورضوان أعيساتن وغيرهم. لا يخطئ قارئ أشعاره روح الأندلس التي يعيد تخييلها من مجموع القصص والآثار، التي ما زالت تنادي عليه من بعيد؛ كأنه يبني أندلسه الخاصة وشكل عبوره الخاص إليها الذي يقوده إلى اجتراح الأفق الممكن لبناء هوية شعرية منفتحة ومتسامحة، تستعيد أصداء الزمن الجميل، وتتصالح مع الذاكرة التي خلدها أسلاف الموريسكي، ليستحق مقام النسب والإخلاص لهم، ويحمي ذكراهم في قصص الحكمة والحب والجمال وسخاء الطبيعة. كما تدخل ترجماته الشعرية ضمن الدبلوماسية الثقافية لتبديد سوء الفهم التاريخي وتجسير العلاقة بين المبدعين بين ضفتي المتوسط.

له في الشعر: «مرفأ العيون» (2004)، و»سوناتا الخريف» (2012)، و»هوى أندلسي» (2023). وفي الترجمة: «قناديل الروح، منتخبات من الشعر الهيسباني» (2019)، ورواية خابيير بالينثويلا «طنجرينا»، و»شاعرات في شرفة المتوسط» (2024).

*ما الذي قادك إلى الشعر، وعقدتَ زمام كينونتك عليه؟

– هذا سؤال في غاية الشمول والتعقيد وليست سهلة الإجابة عنه. كيف لي أن أفسر كيف تنبري النحلة لامتصاص الرحيق، أو يعرج العصفور للارتواء من ماء النهر؟ كيف لي أن أفسر اهتزاز الريشة في كف رسام أو ترنح جسد ممثلٍ فوق ركح مسرح، أو اصطخاب موسيقى في ضلع كمان؟ سؤال البداية صعب، ويكاد يكون ميتافيزيقيا، ولعل الزخات الأولى التي حفزت هذا الميل وأذكته، كانت في الأذكار الدينية وأشعار الصوفية التي كانت جدتي تملأ بها أذني وقت النوم، أو حلقات الذكر والرقص الصوفي التي كنت أحضرها بمعية عمي، أو كانت تعقد في بيتنا بحضور أتباع و»فقراء» الطريقة الدرقاوية، أو الزاوية العيساوية. بعد الانخراط في أسلاك الدراسة والتعلم، تطور الأمر ليتعزز الميل نحو اكتشاف الشعر العمودي في أبرز نماذجه القديمة والمحدثة، ويقع الانفتاح على الشعر الحديث والمعاصر من خلال التعرف على أشعار محمود درويش وسميح القاسم ونازك الملائكة وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل وبدر شاكر السياب. ولا يحق لي في هذا السياق، أن أنسى الدور الحاسم الذي قام به أحد أساتذة اللغة العربية، واسمه أحمد بلحاج، في زرع البذور الأولى لعشق الشعر؛ حيث كان يقرأ علينا بين درس وآخر بعضا من قصائد السياب، ويسرد علينا فصولا من حياة هذا الشاعر الكبير.

* كيف تستعيد حماسة الشاعر الأولى ونظرته الحالمة للعالم والأشياء، وهو يُقبل على أشعاره الأولى؟

– صدرت باكورتي الشعرية تحت عنوان «مرفأ العيون» عن دار الخليج العربي في تطوان سنة 2004، وقد أتت على شكل أضمومة جمعتُ فيها أشعاري الأولى، التي تميزت بالنبرة الموسيقية العالية والنفس الشعري الثوري ذي الميسم الرومانسي والصور المجنحة. ولعل أبرز شيء ميز هذا الديوان هو المقدمة التي خصني بها الشاعر المرحوم محمد الميموني، والتي أثنى فيها على قصائدي وأشاد بشاعريتي، وقد مدتني كلمات هذه الشاعر حينها بطاقة دفع معنوي للمضي قدما في تجربتي الابداعية.

*تنتمي إلى حقبة التسعينيات التي عززت خيار الكتابة في الشعر المغربي باختلاف متونها. في نظرك، ما هي أهم الإضافات التي تُنسب لحساسيات الجيل التسعيني؟ وهل تشعر بأن ثمة امتدادا، أم نكوصا؟

– بمناسبة الحديث عن جيل التسعينيات، وخلافا للفترة الحالية المتميزة بتطور الثورة الرقمية، واتساع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، كان جيلنا يعاني الأمرين لإبراز صوته وتجربته. كانت الصفحات والملاحق الثقافية ساحة التباري الأساسية لإثبات الذات وإيصال الصوت الشعري. وإذا استطعت تجاوز الحواجز السياسة والأيديولوجية ليحظى نصك بحيز ما على صفحة جريدة حزبية، فأنت محظوظ بالفعل، فقد كانت عملية النشر في حد ذاتها اعترافا بشاعريتك.

جيل التسعينيات، أو ما كان يعرف بشعراء التجربة الجديدة، وجد نفسه موزعا بين فئة ظلت إلى هذا الحد أو ذاك منشدة إلى قصيدة الرواد في علو نبرتها والتزامها السياسي والاجتماعي، واحتفالها بالإيقاع التفعيلي، وأخرى رفعت شعار قتل الأب الشعري ومضت تبحث عن نص شعري مغاير يمتح من تجارب وأدبيات ما سمي بقصيدة النثر، سواء على مستوى العالم العربي أو العالم الغربي. كلا الفئتين ساهمتا في زرع بذور التحول ومنح هوية جديدة وطعم جديد لقصيدة مغربية مختلفة عما سبقها.

بالنسبة لي، كنت متوجسا في البداية من اقتحام عوالم قصيدة النثر، وكنت أفضل البقاء ضمن إطار الكتابة التفعيلية الغنائية، ولم ألج فضاء قصيدة النثر إلا بعد أن تبين لي أن الكتابة ضمن هذا الشكل، تتيح هي الأخرى إمكانات تعبيرية واسعة غير موجودة في النمط التفعيلي، خاصة حين ينجح الشاعر في الإمساك بعنصر الموسيقى الداخلية، فضلا عن العناصر الأخرى المصاحبة للعملية الإبداعية.

*ترعرعت وجدانيا في تطوان، ولهذا يجد القارئ في دواوينك الثلاثة، انحيازا إلى الأندلس كامتداد جمالي وإنساني. ماذا يمثل تخييل الأندلس بالنسبة إليك وإلى قصيدتك؟

– بحكم الجغرافيا والتاريخ وجدت تطوان نفسها كمنطقة خليفية سابقة، تحت تأثير ما هو إسباني ثقافة ولغة ومعيشا. وضمن هذه الإطار ترعرع جيلنا ونشأ متقصيا أطياف إرث أندلسي موريسكي، وهب للمدينة فرادتها وخصوصيتها على مستوى المعمار والفن والموروث الشفهي والمعيش اليومي. وبحكم الاهتمام بالشعر والانفتاح على الثقافة واللغة الإسبانية، وجدت نفسي إلى جانب ثلة من أصدقائي في جمعية أصدقاء لوركا، التي قمنا بتأسيسها مع نهاية الثمانينيات، منشغلين بهذا الإرث العربي الأندلسي كما تجسد، سواء في الموروث الشعري العربي، أو لدى كبار الشعراء الإسبان مثل غارسيا لوركا وأنطونيو ماتشادو ورفائيل ألبيرتي وخوان رامون خيمينيث وغيرهم. لذلك، حين الحديث سواء عن تجربتي الشعرية من خلال دواويني الثلاثة، أو ارتباطي بالشعر الإسباني عن طريق الترجمة، يصعب ألا يكون المتخيل الأندلسي والإسباني حاضرا بقوة في جزء كبير مما أكتبه.

مثلا، في ديواني الأول «مرفأ العيون» تحضر بعض الرموز النسائية الأندلسية والإسبانية، التي ناضلت من أجل التحرر السياسي والفكري في بلدها، مثل ماريانا بينيدا الغرناطية، ودولوريس إباروري (المعروفة بلاباسيوناريا). كما يحضر في ديوان «سوناتا الخريف» الشاعر لوركا، رمزا للنضال الفكري والإبداعي ضد التسلط والفاشية، وتحضر راقصة الفلامينكو كإحالة على فن متجذر في التربة الثقافية الأندلسية. أما في ديواني الأخير «هوى أندلسي»، فهناك إعلان صريح وواضح عن عشق أندلسي ثاو بين الضلوع تشي به رغبة الشاعر في «المشي في شوارع شريش/ والبكاء بين أسوارها العربية»، كما تشي به هشاشته «حين تصدح غيتارة فلاح موريسكي بوله عاشقين في ليل البيازين»، أو تشتعل أوتار الغيتار الغجري على ضوء الأقمار العاشقة لقصر الحمراء. سمفونية «أرانخويث» للموسيقي الإسباني خواكين رودريغو حاضرة بدورها في الديوان، من خلال قصيدة «كونشيرتو أرانخويث» لتعكس التفاعل بين ما هو شعري وما هو موسيقى، كما تعزف قصيدة «القرى البيضاء» على وتر الحنين الموجع للزمن الأندلسي، حيث يصغي الشاعر لوقع حوافر الخيول العربية إثر زيارة قام بها لعين المكان.

*تشتغل على الترجمة الشعرية بين الضفتين، العربية والإسبانية. هل ثمة تواشج وحوار خفي بينهما؟ وإلى أي مدى يمكن أن يساهم التبادل الشعري- الثقافي في العيش المشترك وتبديد سوء الفهم؟

– قبل خمس سنوات صدرت لي عن منشورات بيت الشعر في المغرب، أنطولوجيا شعرية تحت عنوان «قناديل الروح»، وهي عبارة عن منتخبات شعرية لستة عشر شاعرا وشاعرة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية. وهذه السنة صدرت لي عن المنشورات نفسها، أنطولوجيا شعرية نسائية مغربية مزدوجة الترجمة، جمعتُ فيها نصوص ثلاثين شاعرة من الضفتين، في محاولة لبناء جسر حوار شعري إبداعي بين الطرفين، ومن دواعي سروري أنني علمتُ مؤخرا أن دار نشر إسبانية، سوف تعيد نشر الكتاب، وقد يكون حاضرا كما أخبروني في معرض الكتاب في مدريد في شهر يونيو/حزيران المقبل. فالترجمة بالنسبة لي ليست فعلا كتابيا معزولا، بل أعتبرها لونا من الدبلوماسية الثقافية التي تهدف إلى تجسير العلاقة بين مثقفي ومبدعي الضفتين، لاسيما أن العديد ممن ترجمت أشعارهم من الإسبان كانوا ضيوفا عندنا في ملتقيات شعرية في مراكش وطنجة وتطوان والعرائش وغيرها. وعبر الترجمة والتفاعل الإنساني المباشر حضرت مهرجانات وملتقيات في العديد من المدن الإسبانية، وأتيح لي أن أطلع أصدقائي الإسبان على ما يدور من حركية ثقافية لدى الجار الجنوبي.

* ما هي طقوسك الخاصة أثناء الكتابة؟ وهل تعود إلى تنقيح ما تكتبه؟

– ليس لديّ طقوس محددة. آخر نص كتبته هاجمتني أطيافه في منتصف الليل، وكنتُ ما بين نوم ويقظة، وحتى لا تفلت مني الومضة الأول اضطررت لأصحو حتى أطارد قطيع الكلمات، الذي يحتشد أمامي في لحظة أشبه ما تكون بلحظة انخطاف. عموما، أحس قبل الكتابة وفي أثنائها بنوع من الانهمار الداخلي لمياه غير مرئية، وأنزع للكتابة على نحو غريزي حين يكون الجو مضطربا والسماء مثقلة بسحب وعواصف تنذر بوابل وشيك. أما التنقيح والشطب والمحو فهو من صميم فعل الكتابة، ويحلو لي أن أتصور العملية كنوع من الحفر في مناجم سرية افتراضية لا تتوقف فيها اليد عن الهدم والردم وإعادة البناء.

*كيف تنظر إلى ما يحدث في غزة من تقتيل وإبادة؟ وهل يمكن أن يساهم الفن في أنسنة «الهمجية» التي نعاصرها؟

– ما يقع في غزة من فظاعات وجرائم على مدار الساعة، وتحت أعين عالم عاجز وجبان ومتواطئ، ينبئ بموت الإنسان وموت الحضارة وموت القيم التي طالما صدع الغرب رؤوسنا بها. ثم ماذا بوسع الشعر الهش والمهيض الجناح أن يفعله أمام هول الكارثة ورعب الإبادة الجماعية اليومية. شخصيا، وعلى غرار الكثيرين من الشعراء، أخجل من نفسي أن أخط حرفا، وأقول أن لا كلمات أبلغ وأفصح مما لا نقوى حتى على مجرد مشاهدته على الشاشة، ويعصر قلوبنا أسى وتفجعا. اقتراحي أن يضرب الشعراء عن الكلام والكتابة والنشر، وتتحول اللقاءات والمهرجانات ومنتديات الشعر العالمية إلى منصات للاحتجاج والمطالبة بإيقاف هذه الحرب الظالمة.