الحرية والإرادة: دروس من سبينوزا وستندال

نعيمة عبد الجواد

تلاحق الإنسان على مرّ العصور، إرادته الحرَّة؛ وكلما شعر بأنه وجدها، يصطدم بواقع مرير يكتشف فيه أن أغلال العبودية تكبِّله بواقعٍ مرارته تفوق ما اعتقده، كلَّما حاول ممارسة تلك الإرادة، ما يدفعه للرغبة في تغيير واقعه بكل الوسائل، وحينئذٍ يتحوَّل لفريسة سائغة لكل من الإرادة الحرَّة والحرِّية.

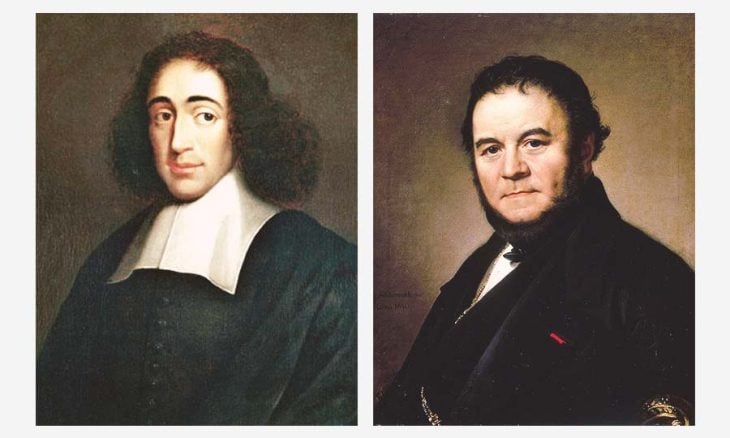

وقد حاول الفلاسفة على مرّ العصور، تفسير هذه المُعضلة، وأحدهم الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا Baruch Spinoza (1632-1677) الذي بحث منطقه الفلسفي لتفسير العلاقة بين الإرادة الحرَّة والحرِّية. ولأجل هذا الغرض، كان يحض على أهمية فهم طبيعة الأشياء من حولنا؛ لاعتباره أن ذلك أولى درجات بلوغ الحرِّية. لكنه كان يحذَّر من أنه لا يحاول أن يجرِّم أو يكرِّم ما حولنا من موجودات، فكان يكرر: «تحذيري هو أنكم يجب أن لا تفهموا أنني أعزو للطبيعة الجمال أو القبح، أو حتى النظام أو الارتباك؛ فالخيال وحده هو الذي يرسم علاقتنا بالأشياء، وهو نفسه الذي يصوِّرها لنا جميلة أو قبيحة، شديدة النظام أو مريعة الارتباك». ما يعني أن خيال المرء وحالته الذهنية، أو بالأحرى ارتياحه أو انقباضه من الأشياء والمواقف هي ما تدفعه للظن بأنها إيجابية أو سلبية الأثر. ومن ثمَّ، يعتقد سبينوزا أنه كلما فهم المرء حقيقة شعوره أكثر، أحب وضعه كما هو دون أدنى تغيير، أو بالأحرى يمكن القول، إن الإنسان حينها يصل إلى حالة من الرضا تجعله ليس فقط يتقبَّل وضعه، بل أيضا يشعر بالسعادة والسلام الدَّاخلي. وقد عبَّر سبينوزا عن ذلك بقوله: «السلام لا يعني غياب الحرب؛ فالسلام فضيلة وحالة ذهنية ونزعة للخير والثقة والعدالة».

اهتم سبينوزا بالحالة النفسية للإنسان، وقدَّم تشريحا تفصيليا لما قد يدور في خُلد المرء، فأصبحت فلسفته أقرب إلى نصائح لتحسين الحالة النفسية، ما قد يدفع الفرد للإقبال على الحياة، رغم صعوبة الظروف المحيطة به. وقد التقط النزعة التقدمية تلك الكاتب الفرنسي ماري – هنري بيلي Marie-Henri Beyle (1783-1842) الذي اشتهر تحت الاسم المستعار ستندال Stendhal، وكانت رواياته أقرب إلى مدوِّنات واقعية النزعة، لحقبة حرجة من التحوُّل التاريخي والسياسي في فرنسا، فلم يغرق في متاهات التيَّار الرومانسي السائد في القرن التاسع عشر، بل كان أحد الروَّاد البارزين في كتابة الرواية، التي تعتمد على التحليل النفسي والحوار الواقعي، ذلك اللون الأدبي الذي ظهر بشدة في القرن العشرين، وإن توافرت محاولات متفرِّقة وغير مكتملة له في بعض الأعمال الأدبية خلال القرنين السابع والثامن عشر الميلادي. لم يكن ستندال طفلا سعيدا، على الرغم من انتمائه للطبقة البورجوازية التي تمتد أصولها للعصر الملكي القديم قبل الثورة الفرنسية، وكان كارها للأوضاع السياسية والاجتماعية في عصره؛ وكان يؤلمه تفشِّي الزيف والانتهازية، وتقسيم المجتمع على أسس جائرة، تضمن سيادة الطبقات الثرِّية، وتحط من قدر الضعفاء والفقراء.

ولهذا، كانت أفكاره ملتبسة تجاه الحقبة النابليونية، وما تلاها من عصر إحياء الحقبة البوربونية، وكذلك الحقبة الملكية التي تبعتها، فكان يبحث عن العدالة والرَّاحة النفسية. ورغم خدمته في الجيش وإعجابه بشخص نابليون بونابارت Napoleon Bonaparte لكنه لم يشعر بالرضا إزاء ما شهده. وأثَّر في نفسه ما عاصره من غزو نابليون لروسيا، وكيف سحق الشتاء الروسي الجيش الفرنسي. لقد عشق ستندال تدوين التاريخ في رواياته، جاعلا منه مرآه تستهدف تغيير واقعه الذي حرمه من الشعور بالسعادة، وكأنه يطبق مقولة سبينوزا: «إذا رغبت في تغيير الحاضر، فعليك بدراسة الماضي».

ومن أشهر الأعمال التي ألَّفها على الإطلاق كانت رواية «الأحمر والأسود» Le Rouge et Le Noir (1830) التي نالت شهرتها العالمية الواسعة ليس فقط بسبب أنها رواية تعتمد على التحليل النفسي والحوار الداخلي العميق، بل لأنها أيضا تدوين صادق للحقبة التي دارت فيها أحداث الرواية، والتي تناقش معاناة الفرد عند السعي وراء طموحه في خضم مجتمع يسوده الفساد والأنانية، وبالإضافة إلى ذلك، فالرواية جسَّدت نشأة فرنسا الحديثة، التي كانت تمزِّقها سطوة رجال الدين، وكذلك هيمنة الطبقات الحاكمة ومواليها على مقاليد البلاد، ولذلك، فإن عنوان الرواية يرنو لذاك الصراع؛ فالأحمر يشير إلى البزَّات العسكرية والأسود هو لون رداء رجال الدين. وبين قطبي المجتمع يقف أبناء الشعب حائرين؛ فالطريق الوحيد للترقي داخل المجتمع وتحقيق الرفاهية يكون من خلال الانضمام لسلك الكهنوت، أو التطوُّع للجيش.

بطل الرواية جوليان سوريل أصبح شخصية أيقونية في مجال الأدب بوجه عام، فهو ابن الطبقة الريفية الفقيرة، الذي يسعى لتحقيق النجاح والثروة، كي ينتقل إلى طبقة أعلى، لأن المجتمع يفرض على أمثاله المكوث في نطاق طبقة المنشأ، والوسيلة الوحيدة للفرار تكون إما بالانضمام لزمرة رجال الدين، أو التطوُّع داخل الجيش النابوليوني، ورغم أن «جوليان سوريل» حلم دوما بأن يصبح أحد أفراد الجيش، لكنه على غير إرادته يدرس الدين ويتفوَّق فيه، لعله ينضم لسلك الكهنوت؛ والسبب هو صعوبة التجنيد داخل الجيش، لأن ذلك يتطلَّب وساطة قوية من الطبقات شديدة الثراء.

ورغم أن «جوليان سوريل» يمتلك المقوِّمات الصحيحة والإرادة الحرَّة لتحقيق طموحه، لكنه كان مسلوب الحرِّية، فهو أسير لظروف مجتمعه الجائر، وبذلك يؤكِّد مفهوم سبينوزا عن الفارق بين الحرِّية والإرادة الحرَّة، ويدلل على ذلك بأنه «لا يوجد في العقل منطقة إرادة مطلقة، أو حتى إرادة حرَّة، لكن العقل قد يصمم على رغبة شيء أو آخر؛ لسبب يحدده آخر أيضا، وذاك الآخر له آخر يحد من رغباته، ويسري الوضع هكذا إلى ما لا نهاية». وهذا بالضبط ما حدث لـ»جوليان سوريل»؛ فالإرادة الحرَّة هي وسيلة لقبول شيء أو إنكاره، ولذلك لا يمكن تعريفها على أساس أنها رغبة؛ فالرغبات أساسها الحُرِّية.

والغريب في تلك الرواية أن البطل بكل ما يملكه من مقوِّمات شخصية وذكاء وطموح استطاع الخروج من الدائرة الجائرة لأبناء طبقته، بل أيضا استطاع أن ينضم لسلك الكهنوت، والحياة العسكرية، وعلاوة على ذلك، يصبح جزءا من الطبقة الارستقراطية؛ فبسبب ذكائه ومعرفته بأصول الدين، قَبِل على غير رغبته وظيفة مدرِّس خاص لأسرة ثرية داخل قريته، ومن خلال تلك الوظيفة، تم ليس فقط ترشيحه لينال حظوة الانضمام لسلك الكهنوت، بل أيضا قبوله والتمتُّع بمميزات قلَّما يحصل عليها مُستجد. لكنه يترك مكانه في الكنيسة بسبب ما آلمه من تفشِّي الخيانة والفساد فيها. إلَّا أن ذلك لم يحطِّم طموحه وأحلامه، بل كان السبيل للذهاب إلى باريس حيث وقعت فتاة أرستقراطية في غرامه، فما كان من والدها إلَّا أن رفعه لطبقة النبلاء من خلال تنصيبه ضابطًا في الجيش، وذلك أيضا من خلال الفساد المتفشي في تلك المؤسسة التي تفتح الأبواب لمن له القدرة المالية والصلات الاجتماعية.

وكما كان رجال الدين يقفون بالمرصاد لمن يحاول الخروج من عباءتهم، فقد تم تدمير الزيجة والزج بـ»جوليان سوريل» داخل أسوار السجن، ليتم إعدامه بسبب جريمة قتل لم يقترفها؛ والسبب في ذلك أحد أفراد الكنيسة. وعلى الرغم من تذليل الصعاب أمام «جوليان سوريل» وتبرئة ساحته من قبل السيدة التي اتهموه بمحاولة قتلها، بل أيضا عملت خطيبته على شراء القضاة وضمنت له البراءة، لكن «جوليان سوريل» رفض كل هذا واختار الحرِّية التي نالها بالتعبير الصريح عمَّا يجيش بصدره تجاه مجتمعه الفاسد، الذي تُشترى فيه مصائر البشر بالأموال، وأول هؤلاء كان قضاة العدل والرحمة، الذين ما هم إلَّا واجهة فاسدة. ومن ثمَّ، بنفس راضية سبَّ «سوريل» القضاة، وكشف زيف مجتمعه. لم يهمه الحكم عليه بالإعدام ظلما لأنه «مارس إرادته الحرة» مما حقق له الحرِّية الكاملة التي جعلته يصعد للمقصلة والابتسامة والسعادة والفخر أصبحت تاجا يزين به حرِّية أبدية.

لقد اقتنع «جوليان سوريل» بأن السعادة تكمن في الحرِّية الكاملة لممارسة الإرادة الحرَّة، وما دون ذلك يعد عبودية تسلب أغلى ما يملكه المرء، ألا وهو «حرِّية الاختيار».

كاتبة مصرية